Un disque SSD n’est pas un disque

Ne trouvez-vous pas cela incroyable qu’à notre époque il reste des parties mécaniques dans nos ordinateurs, telles que les têtes de lecture/écriture des disques dur ? Comme nous venons de le voir à l’instant, ces parties forcément « lentes » sont de véritables goulets d’étranglement dans le fonctionnement du système. Eh bien vous n’êtes pas seuls à penser cela ! Voilà pourquoi a été inventé un autre type de disque : le SSD. Et vous allez voir que la rapidité n’est pas le seul avantage des disques SSD.

Les SSD étant les dignes remplaçants de nos chers disques durs, on a rapidement tendance à les appeler « disques SSD ». Pourtant ils n’ont absolument rien en commun avec un disque : ils ne sont pas en rotation, ils ne possèdent pas de plateaux… Ils ne sont même pas ronds ! C’est donc un abus de langage comme on les aime, dû à l’histoire de l’informatique.

Mais alors si un SSD n’a ni plateaux, ni de têtes de lecture/écriture mécaniques, comment fonctionne-t-il ? La réponse tient en deux mots : mémoire flash. En effet, la mémoire d’un SSD est de type « flash », ce qui signifie que les données sont inscrites dans de petites cellules de mémoire au sein d’une puce. Il n’y a donc aucun élément mécanique. Chaque cellule de mémoire peut être lue ou écrite avec le même délai, peu importe son positionnement sur la puce. Avec un disque dur classique, il fallait attendre que la tête de lecture se déplace à la surface des plateaux pour aller chercher les données. C’était long, trop long, mais cela n’a plus lieu d’être avec les SSD. Cette prouesse est rendue possible grâce au contrôleur, premier des critères que nous allons voir à présent.

Caractéristiques importantes

Le contrôleur

A côté de sa puce de mémoire flash, le SSD est équipé d’un contrôleur, qui est chargé de choisir les cellules où lire et stocker les données. C’est ce contrôleur qui fait d’ailleurs toute la force des SSD, car il est capable d’accéder à plusieurs cellules à la fois, ce qui augmente considérablement le débit de données ! Plutôt que de lire une cellule, puis une autre, puis une autre, etc., le SSD lit plusieurs cellules à la fois et rassemble le tout. Le gain de temps est net. La qualité du contrôleur (et de son firmware) est donc primordiale dans le choix d’un SSD.

Une SSD, c’est comme une ruche, des alvéoles à remplir…

Finalement, on peut donc voir un SSD comme une sorte de ruche où chaque alvéole représente une cellule mémoire. Les abeilles (le contrôleur) sont capables de déposer du miel (nos données) en adressant plusieurs alvéoles à la fois.

Bien, et comment procéderait une abeille si elle voulait modifier le contenu d’une alvéole (pour y mettre du miel tout neuf par exemple) ? Il lui faudrait en tout état de cause regarder ce qu’il y a dans l’alvéole, la vider si besoin, avant de la remplir. Eh bien c’est exactement la même chose avec une cellule de SSD : pour écrire dans une cellule, il faut que le contrôleur en vérifie le contenu au préalable, ce qui prend du temps. La conséquence directe est qu’il est plus rapide de lire le contenu d’une cellule que d’y écrire. Et comme je n’ai aucune idée de la véritable façon de procéder des abeilles, je vais m’arrêter là avec ces dernières.

Autre caractéristique qui a une très grande importance comme nous le verrons tout à l’heure : les contrôleurs SSD sont bien plus performants pour la gestion des petits fichiers que pour celle des gros. Concrètement, un SSD est plus efficace avec un fichier texte de quelques kilooctets qu’avec une vidéo de plusieurs gigaoctets.

Type de mémoire

Le contrôleur est donc en charge de choisir les cellules mémoires à adresser. Ces cellules mémoires peuvent être de plusieurs types, ayant chacun leur avantages et inconvénients. Nous allons passer en revue ces différents types, pour le plaisir, mais vous allez voir que le choix sera finalement assez rapide. Premier type : la mémoire SLC. Comme son nom l’indique (avec un peu d’imagination en tout cas), il s’agit d’une mémoire dont les cellules contiennent chacune un et un seul bit de données, c’est-à-dire un 0 ou un 1. À l’inverse, les cellules mémoires de type MLC contiennent chacune plusieurs bits de données (de deux à quatre). Cette différence majeure implique plusieurs choses. Tout d’abord, la SLC est plus rapide que la MLC, le contrôleur n’ayant pas besoin de se poser la question du bit à impacter au sein d’une cellule (il n’y en a qu’un, c’est facile). Ensuite, pour impacter plusieurs bits par cellule, la MLC nécessite plus de courant électrique, elle consomme donc plus que la SLC. Enfin, les tensions appliquées sur les cellules MLC étant plus fortes, ces dernières sont usées plus rapidement. Au final, la SLC semble donc meilleure sur tous les plans. Tous, sauf un bien évidemment, son prix. Ainsi la SLC est plus rapide que la MLC, consomme moins, à une meilleure durée de vie mais est aussi plus chère. Le choix du type de mémoire est-il donc un simple choix performance/prix ? Eh bien non, pour la simple et bonne raison que l’on trouve très majoritairement des mémoires MLC dans les SSD grand public. Les SLC sont plutôt destinés aux entreprises et aux serveurs. Si vous décidez d’équiper votre ordinateur personnel d’un SSD, il y a fort à parier qu’il sera équipé d’une mémoire MLC. On trouve également un type de mémoire intermédiaire, la mémoire eMLC, qui se situe à mi-chemin entre la MLC et la SLC.

Format et connectique

Après le point de vue micro avec les types de mémoire, prenons un peu de hauteur pour nous intéresser aux différents formats de SSD et à leurs connectiques. La majorité des SSD sont en 2,5 pouces, soit la taille des disques durs pour ordinateurs portables. On en trouve également en 3,5 pouces, généralement un peu moins chers, mais cela est plus rare. Dans les deux cas, l’interface la plus courante est SATA (2 ou 3). Bien sûr, les SSD en SATA3 permettent d’obtenir des débits plus importants, mais on peut se poser la question de l’intérêt de la chose. En effet, les temps d’accès des SSD étant extrêmement faible, ce sont les applications elles-mêmes qui n’arriveront plus à suivre la cadence de débits trop élevés. Plus rares, on trouve des SSD se connectant en IDE ou USB3.

SSD 2,5 pouces SATA

Voilà pour ce qui est des SSD de format « classiques », dont le principe se rapproche fortement des disques durs habituels. Mais il existe également des SSD sous forme de « cartes filles », se connectant sur un port PCIe. Ce sont les SSD offrant les débits les plus élevés, mais ce sont également les plus chers.

SSD 2,5 pouces PCIe

Enfin, il existe des SSD se connectant en mini-SATA. Ils sont essentiellement utilisés dans les PC portables, NetBooks, Tablettes, les smartphones, ou autres baladeurs.

SSD 2,5 pouces mini-SATA

Capacité

Tout comme les disques durs classiques, la capacité d’un SSD est évidemment un critère central dans le choix de celui-ci. De la même manière, le prix grimpe avec la capacité : plus elle est importante, plus le SSD est cher. Cela semble logique.

Ce qui diffère des disques durs classiques, c’est le « prix au giga », bien plus grand pour les SSD. Il est inconcevable de s’équiper d’un SSD de capacité équivalente à celles auxquelles nous sommes habitués avec les disques durs. Même en étant très riche, les SSD ne vont de toute façon guère au-delà des 480 Go. Et les prix sont alors faramineux ! Vous êtes donc prévenus : SSD ne rime pas avec forte capacité (enfin si, en l’occurrence ça rime, mais vous avez compris ce que je voulais dire).

Faut-il choisir un SSD plutôt qu’un disque dur classique ?

Maintenant que nous connaissons mieux ces messieurs les SSD, pouvons-nous nous tourner vers eux les yeux fermés ? Pas si sûr…

Du pour, du contre…

Les SSD ont d’indéniables avantages par rapport aux disques durs classiques, au premier chef desquels leur formidable rapidité. L’absence de toute partie mécanique permet de décupler les temps d’accès aux données bien au-delà de ce que pourrait proposer un disque dur. Les SSD sont également bien plus résistants aux chocs (toujours grâce à l’absence de partie mécanique). Ils consomment moins, ce qui permet non seulement d’alléger la facture d’électricité, mais également de s’affranchir de la chaleur et du bruit produits par un disque dur classique. À première vue, il n’y a donc pas de doute : les SSD sont à préférer !

Oui mais voilà, tout n’est pas si rose dans ce monde de brutes. L’inconvénient majeur des SSD reste leur prix beaucoup trop élevé pour le commun des mortels. Si vous souhaitez éviter de mettre votre foyer sur la paille, il faudra donc opter pour un SSD de faible capacité. Deuxième inconvénient important : la durée de vie des SSD est plus faible que celle des disques durs classiques. Cela est dû au nombre de cycles de lecture/effacement/écriture que peuvent subir les cellules, usées un peu plus à chaque fois qu’une tension leur est appliquée. Alors finalement, qu’est-ce qu’on fait ?

… et du compromis.

Nous avons vu tout à l’heure que les SSD étaient plus efficaces pour lire que pour écrire. Nous avons également vu qu’ils étaient plus performants quand il s’agissait de petits fichiers. On peut donc facilement en conclure que les SSD sont parfaits pour… lire des petits fichiers. Bien, et dans quels cas avons-nous surtout besoin de lire des fichiers de petites tailles ? Eh bien pour le système d’exploitation, rien que ça ! En effet, un OS passe son temps à trifouiller ses fichiers systèmes (petits en général) et a rarement besoin de les modifier. Le principe est le même pour la majorité des logiciels.

Ainsi, vous l’aurez compris, les SSD sont tout à fait adaptés pour jouer le rôle de disque système. Un SSD de 60 ou 128 Go est généralement suffisant pour l’OS et les logiciels, vous n’aurez donc pas besoin de vous ruiner. En parallèle, vous devrez disposer d’un disque dur classique de bonne capacité pour stocker toutes vos données : documents, photos, musiques, vidéos, etc. Le couple SSD/disque dur est ainsi une très bonne façon d’obtenir un système très réactif, tout en conservant une bonne capacité de stockage.

Je vois que vous êtes prudent, c’est bien. Premièrement, il est préférable de perdre son système que ses données (on peut réinstaller Windows ou sa distribution GNU/Linux préférée, mais on ne peut pas retrouver ses photos et documents perdus). Cela dit, le but n’est pas de mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête de votre système ! Dans la pratique, la faible durée de vie des SSD est à relativiser.

Tout d’abord, même si le taux de pannes reste plus élevé que pour les disques durs, cela n’est pas une règle générale. Si vous achetez un SSD, il ne tombera pas forcément en panne dans les premiers jours d’utilisation ! Ensuite, il faut bien se mettre dans la tête qu’un SSD n’est pas un disque : les technologies sont différentes et par conséquent, les usages doivent l’être aussi. Il existe une série de recommandations permettant d’allonger la durée de vie d’un SSD, à commencer par la limitation des écritures. En effet, comme on l’a vu plus haut, plus on utilise un SSD, plus ses cellules sont abîmées par les tensions appliquées. Parmi les recommandations courantes visant à augmenter la durée de vie d’un SSD, on peut citer les suivantes :

- Placer toutes les données sur un disque dur classique, qui viendrait en complément du disque SSD réservé au système.

- Ne jamais défragmenter un SSD. Si cela pouvait être utile pour un disque dur, le grand nombre d’écritures réalisées au cours de cette opération est nocif pour un SSD.

- Désactiver les fonctionnalités devenues inutiles étant donné la rapidité d’un SSD (indexation du disque, mise en veille prolongée, etc.).

- Vérifier l’activation de la commande TRIM. Nous allons en parler plus en détail dans quelques instants.

- Plus généralement, éviter tout processus d’écriture si cela n’a pas un réel intérêt.

La commande TRIM

TRIM est le nom d’une commande permettant d’optimiser l’utilisation des SSD. Le « trimming » doit être supporté par le SSD lui-même, mais aussi par l’OS utilisé. Tous les SSD actuels savent la gérer, pas de soucis de ce côté-là. Au niveau des OS, Windows 7 (avec des partitions en NTFS) et GNU/Linux (avec un noyau Linux 2.6.33 au minimum et des partitions en ext4) sont parfaitement aptes. Pour bien comprendre en quoi cette commande consiste, il me faut d’abord vous parler de la suppression de fichier.

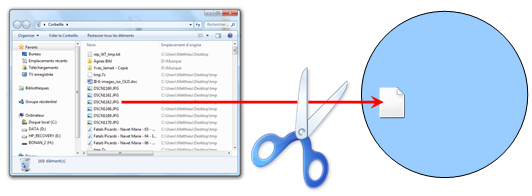

Que se passe-t-il « réellement » lorsqu’un fichier est supprimé (après un éventuel passage par la corbeille) ? Le fichier est-il perdu à jamais ? Eh bien non, le fichier n’est pas vraimentsupprimé. En fait, seul son emplacement sur le disque est « oublié » par le système de fichier. Physiquement, le fichier est toujours sur le disque !

Lors de la suppression d’un fichier, seule son adresse sur le disque est perdue, mais pas le fichier lui-même

Physiquement, le fichier est donc toujours sur le disque. C’est d’ailleurs grâce à cela que certains logiciels sont capables de récupérer des fichiers supprimés, même lorsque la corbeille a été vidée. Tant qu’un autre fichier n’est pas écrit par-dessus (ce qui peut arriver à tout moment, l’adresse ayant été libérée du point de vue du système de fichier), alors le fichier est toujours lisible.

C’est la qu’intervient la commande TRIM ! Si cette dernière est activée, alors la suppression d’un fichier sera complète : non seulement l’adresse sera perdue, mais le fichier sera également physiquement supprimé du disque. Dans ces conditions, il devient impossible de le récupérer, même avec un logiciel spécial.

Alors où se situe l’intérêt pour les SSD dans tout ça ? Plus haut, nous avons vu que le contrôleur du SSD devait lire le contenu d’une cellule avant de pouvoir y écrire. Si la cellule est vide, alors le contrôleur ne perd pas de temps et écrit directement ce qu’il a à écrire. Sans la commande TRIM, au bout d’un certain temps d’utilisation du SSD, toutes les cellules auraient fini par être pleines (ce qui ne veut pas dire que le système de fichier voit le SSD plein, attention). Les performances en écriture se seraient alors dégradées, le contrôleur n’ayant plus jamais le luxe de pouvoir écrire sans lecture préalable. La commande TRIM améliore ainsi la durée de vie du SSD.

Voici une vidéo démontrant la rapidité entre un SSD et un disque dur HDD :

SSD, comment choisir ?

Le « prix au giga » des disques SSD étant encore très élevé, les SSD sont souvent utilisés comme disque système afin de profiter de leur grande rapidité. Les critères importants sont le type de mémoire (MLC ou SLC), le contrôleur, le format et la connectique. Cela dit, on trouve très majoritairement des SSD MLC en SATA 2 ou 3 (le SATA 3 est d’ailleurs à privilégier pour un SSD). Le prix reste donc le meilleur critère de choix (en espérant les promos…)